Therapieverfahren

Medikamentöse Therapie der Epilepsien

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts müssen epileptische Anfälle nicht mehr als unvermeidbares Schicksal hingenommen werden. Medikamente wurden entdeckt bzw. entwickelt, die Anfälle unterdrücken können. Sie werden als Antiepileptika oder Antikonvulsiva bezeichnet.

Bis Mitte der 90er Jahre konnten Ärzte nur auf wenige Substanzen zurückgreifen. Mittlerweile stehen aber ca. 25 verschiedene Antiepileptika zur Verfügung. Diese Auswahl erlaubt es, die medikamentöse Therapie für einzelne Patienten maßzuschneidern. Ziel der Therapie ist nicht bloß Anfallsfreiheit, sondern die allgemeine Lebensqualität des Patienten, also auch die Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen. Dieses Ziel darf insbesondere dann nicht vergessen werden, wenn Patienten mit schwer behandelbaren Epilepsien mehr als nur ein Antiepileptikum benötigen.

Warum dem einen Patienten vom Arzt ein bestimmtes Medikament empfohlen wird, einem anderen Patienten aber ein anderes mag für den Betroffenen und ihre Familien manchmal unverständlich erscheinen. Daher werden im Folgenden ein paar Prinzipien der medikamentösen Therapie erläutert.

Welche Kriterien werden bei der Auswahl des für einen individuellen Patienten geeigneten Medikaments oder einer Medikamentenkombination berücksichtigt?

Kommt es dennoch zu Nebenwirkungen, oder die gewünschte Anfallsfreiheit bleibt trotz regelmäßiger Einnahme der Medikamente aus, müssen die gemeinsamen Bemühungen von Patient und Arzt darauf ausgerichtet werden, die best mögliche Therapiezusammenstellung zu finden.

Muss die Medikation dauerhaft eingenommen werden?

Ja (von wenigen speziellen Epilepsiearten abgesehen). Zur Erläuterung der Notwendigkeit der dauerhaften Therapie ein Gleichnis:

Anfälle sind wie Sturmfluten am Meer.

Sie kommen in unvorhersehbaren Abständen

und können Schäden anrichten.

Medikamente sind die Dämme gegen die Sturmfluten.

Wenn sie dauerhaft und hoch genug genommen werden,

können Schäden vermieden werden.

Ein Antiepileptikum soll das Auftreten von Anfällen verhindern. Es kann nicht erst genommen werden, wenn der Anfall bereits da ist. Dann ist es zu spät. Da bei den meisten Patienten nicht vorhergesagt werden kann, wann der nächste Anfall auftritt (in 5 Minuten, in 8 Tagen, in zwei Monaten) muss also dauerhaft vorgebeugt werden. Zudem muss die Dosis hinreichend sein (entsprechend der Deichhöhe). Eine zu niedrige Dosis ist unwirksam.

Kann bei mir wirken, was bei anderen Betroffenen nicht wirkt?

Eindeutig ja. Die Ursachen für das Auftreten von Anfällen sind von Patient zu Patient unterschiedlich. Ein Medikament, das von einem Patienten als gut verträglich erlebt wird und die ersehnte Anfallsfreiheit gebracht hat (ein „Wundermedikament“), wird möglicherweise vom nächsten Patienten nicht vertragen und führt zudem zu keiner Verbesserung der Anfallssituation („totaler Versager“). Weder eine Vorhersage der Wirksamkeit, noch der Nebenwirkungen ist möglich. Lassen Sie sich nicht von Erfahrungen von Einzelnen, so berechtigt sie auch sind, von einem sinnvollen Therapiekonzept abhalten. Denn nur eines ist sicher: „Ein Medikament, dass man nicht nimmt, kann definitiv nicht wirken“.

Sind Medikamente schädlich für meine Gesundheit?

Ganz überwiegend nein! Über alle Medikamente gesehen kann festgestellt werden, dass bei der Einhaltung der empfohlenen oder im Einzelfall sorgsam abgewogenen Dosierung keine dauerhaften Gesundheitsschädigungen zu erwarten sind. Trotzdem sollten besondere Risiken für Gesundheitsschädigungen vor der Eindosierung erfragt werden. So sollte z.B. die Gabe eines Medikamentes vermieden werden, das Nierensteine auslösen kann wenn der Patient bereits zuvor unter diesem Problem gelitten hat. Eine Erhöhung der Leberwerte ist für einen Teil der Medikamente charakteristisch, aber ungefährlich, solange diese nicht übermäßig hoch ist.

Nur selten kommt es tatsächlich vor, dass Medikamente entweder dosisabhängig oder dosisunabhängig als Nebenwirkung zu Gesundheitsstörungen führen. Hierüber muss aber individuell unter Berücksichtigung der Patientengeschichte aufgeklärt werden.

Übrigens ist die erfolgreiche Therapie der Anfälle der beste Schutz vor epilepsiebedingten Unfällen und Todesfällen ist [3]. Somit sind sie eher gesundheitsfördernd als -schädigend.

Kann es sein, dass bei mir trotz Medikation keine Anfallsfreiheit erreichen kann?

Ja, leider. Es gibt Patienten, bei denen trotz der Einnahme mehrere Medikamente weiterhin Anfälle auftreten. Die Anfälle dieser Patienten werden als „pharmakoresistent“ beschrieben. Dennoch macht es Sinn, hier weiter nach der für den Patienten besten Therapiemöglichkeit zu suchen [4]. Ziel ist es, dass die Patienten so wenige und so kleine Anfälle wie möglich haben und trotzdem nicht unter störenden Nebenwirkungen leiden. Mitunter kann selbst nach einer wiederholten Umstellung der Medikation noch Anfallsfreiheit erreicht werden.

Zeichnet sich eine Pharmakoresistenz ab, sollte jedoch möglichst früh überprüft werden, ob ein Patient ggf. ein Kandidat für einen epilepsiechirurgischen Eingriff ist (siehe Seite Epilepsiechirurgie). Ein Patient sollte von der Möglichkeit einer OP zur Erzielung von Anfallsfreiheit nicht erst nach 20-30 jähriger Epilepsiedauer erfahren, sondern idealer Weise früh, bevor die sozialen Konsequenzen der Epilepsie unwiederbringlich sind (im Sinne verpasster Lebenschancen) [5].

Literatur

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts müssen epileptische Anfälle nicht mehr als unvermeidbares Schicksal hingenommen werden. Medikamente wurden entdeckt bzw. entwickelt, die Anfälle unterdrücken können. Sie werden als Antiepileptika oder Antikonvulsiva bezeichnet.

Bis Mitte der 90er Jahre konnten Ärzte nur auf wenige Substanzen zurückgreifen. Mittlerweile stehen aber ca. 25 verschiedene Antiepileptika zur Verfügung. Diese Auswahl erlaubt es, die medikamentöse Therapie für einzelne Patienten maßzuschneidern. Ziel der Therapie ist nicht bloß Anfallsfreiheit, sondern die allgemeine Lebensqualität des Patienten, also auch die Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen. Dieses Ziel darf insbesondere dann nicht vergessen werden, wenn Patienten mit schwer behandelbaren Epilepsien mehr als nur ein Antiepileptikum benötigen.

Warum dem einen Patienten vom Arzt ein bestimmtes Medikament empfohlen wird, einem anderen Patienten aber ein anderes mag für den Betroffenen und ihre Familien manchmal unverständlich erscheinen. Daher werden im Folgenden ein paar Prinzipien der medikamentösen Therapie erläutert.

Welche Kriterien werden bei der Auswahl des für einen individuellen Patienten geeigneten Medikaments oder einer Medikamentenkombination berücksichtigt?

- Die Wirksamkeit eines Medikaments für die spezielle Epilepsieart. Diese herauszufinden setzt eine Untersuchung des Patienten voraus, die mindestens eine ausführliche Erfragung der Anfallssymptome und eine EEG-Untersuchung umfasst.

- Die Verträglichkeit eines Medikaments beim individuellen Patienten. Bis heute ist es nicht möglich, durch eine einfache Untersuchung zuverlässig vorherzusagen ob ein Patient ein bestimmtes Medikament verträgt, oder Nebenwirkungen entwickelt. Die Verträglichkeit eines Medikaments muss letztlich ausprobiert werden. Man fängt die Therapie aber üblicherweise mit gut verträglichen Medikamenten an.

- Besondere Lebensumstände oder Begleiterkrankungen. Ein absehbarer Schwangerschaftswunsch oder bestehende Schwangerschaft einer Patientin, eine Leber- oder Nierenerkrankung, Über- oder Untergewicht sowie andere gesundheitliche Besonderheiten erfordern eine spezielle Auswahl hierfür geeigneter Medikamente.

- Begleitmedikation. Zwischen verschiedenen Antiepileptika und anderen Medikamenten kann es Wechselwirkungen geben. So kann z.B. die Wirksamkeit einer Blutverdünnung oder Verhütungspille durch ein neu eindosiertes Antiepileptikum verändert werden, oder ein Medikament wie Johanniskraut (zur Behandlung einer Depression) die Wirksamkeit eines Antiepileptikums deutlich herabsetzen (mit der Folge vermehrter Anfälle). [1]

- Geeignete Einnahmeart: Für einige Medikamente gibt es nicht nur Tablette, sondern auch Säfte oder Zäpfchen. Im Falle geplanter Operationen kann es auch hilfreich sein, ein Medikament vorübergehend direkt über die Blutbahn verabreichen zu können.

Kommt es dennoch zu Nebenwirkungen, oder die gewünschte Anfallsfreiheit bleibt trotz regelmäßiger Einnahme der Medikamente aus, müssen die gemeinsamen Bemühungen von Patient und Arzt darauf ausgerichtet werden, die best mögliche Therapiezusammenstellung zu finden.

Muss die Medikation dauerhaft eingenommen werden?

Ja (von wenigen speziellen Epilepsiearten abgesehen). Zur Erläuterung der Notwendigkeit der dauerhaften Therapie ein Gleichnis:

Anfälle sind wie Sturmfluten am Meer.

Sie kommen in unvorhersehbaren Abständen

und können Schäden anrichten.

Medikamente sind die Dämme gegen die Sturmfluten.

Wenn sie dauerhaft und hoch genug genommen werden,

können Schäden vermieden werden.

Ein Antiepileptikum soll das Auftreten von Anfällen verhindern. Es kann nicht erst genommen werden, wenn der Anfall bereits da ist. Dann ist es zu spät. Da bei den meisten Patienten nicht vorhergesagt werden kann, wann der nächste Anfall auftritt (in 5 Minuten, in 8 Tagen, in zwei Monaten) muss also dauerhaft vorgebeugt werden. Zudem muss die Dosis hinreichend sein (entsprechend der Deichhöhe). Eine zu niedrige Dosis ist unwirksam.

Kann bei mir wirken, was bei anderen Betroffenen nicht wirkt?

Eindeutig ja. Die Ursachen für das Auftreten von Anfällen sind von Patient zu Patient unterschiedlich. Ein Medikament, das von einem Patienten als gut verträglich erlebt wird und die ersehnte Anfallsfreiheit gebracht hat (ein „Wundermedikament“), wird möglicherweise vom nächsten Patienten nicht vertragen und führt zudem zu keiner Verbesserung der Anfallssituation („totaler Versager“). Weder eine Vorhersage der Wirksamkeit, noch der Nebenwirkungen ist möglich. Lassen Sie sich nicht von Erfahrungen von Einzelnen, so berechtigt sie auch sind, von einem sinnvollen Therapiekonzept abhalten. Denn nur eines ist sicher: „Ein Medikament, dass man nicht nimmt, kann definitiv nicht wirken“.

Sind Medikamente schädlich für meine Gesundheit?

Ganz überwiegend nein! Über alle Medikamente gesehen kann festgestellt werden, dass bei der Einhaltung der empfohlenen oder im Einzelfall sorgsam abgewogenen Dosierung keine dauerhaften Gesundheitsschädigungen zu erwarten sind. Trotzdem sollten besondere Risiken für Gesundheitsschädigungen vor der Eindosierung erfragt werden. So sollte z.B. die Gabe eines Medikamentes vermieden werden, das Nierensteine auslösen kann wenn der Patient bereits zuvor unter diesem Problem gelitten hat. Eine Erhöhung der Leberwerte ist für einen Teil der Medikamente charakteristisch, aber ungefährlich, solange diese nicht übermäßig hoch ist.

Nur selten kommt es tatsächlich vor, dass Medikamente entweder dosisabhängig oder dosisunabhängig als Nebenwirkung zu Gesundheitsstörungen führen. Hierüber muss aber individuell unter Berücksichtigung der Patientengeschichte aufgeklärt werden.

Übrigens ist die erfolgreiche Therapie der Anfälle der beste Schutz vor epilepsiebedingten Unfällen und Todesfällen ist [3]. Somit sind sie eher gesundheitsfördernd als -schädigend.

Kann es sein, dass bei mir trotz Medikation keine Anfallsfreiheit erreichen kann?

Ja, leider. Es gibt Patienten, bei denen trotz der Einnahme mehrere Medikamente weiterhin Anfälle auftreten. Die Anfälle dieser Patienten werden als „pharmakoresistent“ beschrieben. Dennoch macht es Sinn, hier weiter nach der für den Patienten besten Therapiemöglichkeit zu suchen [4]. Ziel ist es, dass die Patienten so wenige und so kleine Anfälle wie möglich haben und trotzdem nicht unter störenden Nebenwirkungen leiden. Mitunter kann selbst nach einer wiederholten Umstellung der Medikation noch Anfallsfreiheit erreicht werden.

Zeichnet sich eine Pharmakoresistenz ab, sollte jedoch möglichst früh überprüft werden, ob ein Patient ggf. ein Kandidat für einen epilepsiechirurgischen Eingriff ist (siehe Seite Epilepsiechirurgie). Ein Patient sollte von der Möglichkeit einer OP zur Erzielung von Anfallsfreiheit nicht erst nach 20-30 jähriger Epilepsiedauer erfahren, sondern idealer Weise früh, bevor die sozialen Konsequenzen der Epilepsie unwiederbringlich sind (im Sinne verpasster Lebenschancen) [5].

Literatur

- Johannessen SI, Landmark CJ. Antiepileptic drug interactions - principles and clinical implications. Curr Neuropharmacol. 2010;8:254-67.

- Kwan P, Brodie MJ. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med. 2000;342:314-9.

- Perucca E, Beghi E, Dulac O, Shorvon S, Tomson T. Assessing risk to benefit ratio in antiepileptic drug therapy. Epilepsy Res. 2000;41:107-39.

- Luciano AL, Shorvon SD. Results of treatment changes in patients with apparently drug-resistant chronic epilepsy. Ann Neurol. 2007;62:375-81.

- Hamiwka L, Macrodimitris S, Tellez-Zenteno JF, Metcalfe A, Wiebe S, Kwon CS, Jetté N; CASES Investigators. Social outcomes after temporal or extratemporal epilepsy surgery: a systematic review. Epilepsia. 2011;52:870-9.

Epileptische Anfälle haben viele Konsequenzen für betroffene Patienten und ihr soziales Umfeld. Sie umfassen nicht nur die Gefahr von Verletzungen als direkte oder indirekte Anfallsfolgen, sondern auch soziale und psychische Folgen.

Die moderne Epilepsietherapie hat das Ziel, mehr als nur die Anfälle zu behandeln. Sofern die Epilepsie bei individuellen Patienten psychische oder soziale Störungen, oder Störungen der Alltagsfunktionen inklusive Gedächtnisstörungen auslöst, kann eine stationäre „Komplexbehandlung“ sinnvoll sein. Diese umfasst mindestens 3 der folgenden Therapieangebote:

Die moderne Epilepsietherapie hat das Ziel, mehr als nur die Anfälle zu behandeln. Sofern die Epilepsie bei individuellen Patienten psychische oder soziale Störungen, oder Störungen der Alltagsfunktionen inklusive Gedächtnisstörungen auslöst, kann eine stationäre „Komplexbehandlung“ sinnvoll sein. Diese umfasst mindestens 3 der folgenden Therapieangebote:

- Ergotherapie

- Neuropsychologische Therapie

- Krankengymnastische Therapie

- Psychologische/Psychiatrische Therapie

- Sozialmedizinische Beratung/Behandlung

- Dazu kommen natürlich die pflegerische Betreuung sowie die ärztliche Behandlung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen chronischen Hirnerkrankungen hat die Epilepsie die Besonderheit, dass bei einem Teil der Patienten eine Heilung möglich ist. Diese Patienten zu identifizieren ist von größter Bedeutung, da ein Übersehen der Heilungschance bedeutet, dass sie möglicherweise unnötig unter der Epilepsie leiden. Mit der Heilung von der Epilepsie steigen in aller Regel die Lebensqualität und die sozialen Chancen, das Verletzungs- und Todesrisiko durch die Anfälle sinkt.

Heilung kann dadurch erreicht werden, dass die epileptogene Zone im Gehirn (die Hirnregion, die für die Epilepsie verantwortlich ist) entfernet wird. In seltenen Fällen ist es auch möglich, die epileptogene Zone von gesundem Hirngewebe abzutrennen.

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich, vielleicht sogar abschreckend klingt, ist es aber bei genauerem Hinsehen gar nicht. Die meisten Patienten haben vor den Eingriffen Angst, sind nach der OP aber froh, den Weg gegangen zu sein. Ein paar Beispiele sind weiter unten aufgeführt. Zunächst beantworten wir Ihnen aber von Patienten oft gestellte Fragen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit der Frage der Epilepsiechirurgie auseinanderzusetzen.

Können alle Patienten mit Anfällen operiert werden?

Nein. Nur Patienten mit sogenannten Herdepilepsien (die Anfälle beginnen in einer einzigen umschriebenen Region des Gehirns) kommen für epilepsiechirurgische Eingriffe in Frage. Sollte die epileptogene Zone jedoch zu groß für eine Entfernung groß sein, oder sollte sie in kritischer Nähe zu wichtigen Hirnarealen liegen, kann es sein, dass Ihnen trotz einer Herdepilepsie von einem epilepsiechirurgischen Vorgehen abgeraten wird.

Wie findet man heraus, ob ein Patient für eine epilepsiechirurgische Therapie in Frage kommt?

Die wichtigsten Bausteine sind zunächst die genaue Analyse des Anfallsverlaufes (wie er durch den Patienten oder Zeugen seiner Anfälle geschildert wird), ein EEG, sowie eine hochauflösende Kernspintomographie des Gehirns. Wichtig ist, dass diese erste Einschätzung durch einen erfahrenen prächirurgischen Epileptologen erfolgt. Anschließend wird eine stationäre Diagnostik inklusive der Aufzeichnung von Anfällen mittels Video-EEG durchgeführt. Erst hiernach, ggf. nach Durchführung weiterer Untersuchungen, kann der Patient darüber aufgeklärt werden, ob er für einen epilepsiechirurgischen Eingriff in Frage kommt.

Was bedeutet Pharmakoresistenz?

Bei einem Patienten, dessen Anfälle durch Medikamente alleine komplett unterdrückbar sind, wird in aller Regel kein epilepsiechirurgisches Vorgehen angeboten. Stellen sich aber die ersten beiden eingesetzten, korrekt ausgewählten, hinreichend hoch dosierten Medikamente als unwirksam heraus, kann bei einfachen OP-Kandidaten bereits an eine OP gedacht werden (z.B. einfach zugängige, komplett zu entfernende Läsion; hohe Chance auf Anfallsfreiheit durch die OP). Je schwieriger eine OP und umso geringer die Chance auf Anfallsfreiheit durch eine OP ist, desto mehr Medikamente müssten vergeblich genommen worden sein, um dem Patienten eine OP anzubieten.

Kann mir vor dem Eingriff Anfallsfreiheit versprochen werden?

Nein. Aber Patienten, bei denen sämtliche Informationen zur Region des Anfallsursprungs übereinstimmen und bei denen die diagnostizierte epileptogene Zone komplett entfernt werden kann, haben eine Chance auf Anfallsfreiheit von bis zu 80%. In ungünstigeren Konstellationen kann die Chance auf Anfallsfreiheit nur bei 50-60% oder auch noch niedriger liegen. Hier kann ggf. auch eine Empfehlung gegen eine Epilepsiechirurgie ausgesprochen werden.

Muss ich mich operieren lassen, werde ich zur Epilepsiechirurgie gedrängt?

Nein! Wichtig ist zu betonen, dass nur der Patient die Entscheidung für oder gegen einen epilepsiechirurgischen Eingriff trifft. Die Ärzte führen nur die Voruntersuchungen durch, um den Patienten in einer ihm verständlichen Sprache über Chancen und Risiken eines epilepsiechirurgischen Vorgehens aufklären zu können.

Wie läuft ein epilepsiechirurgischer Eingriff ab?

Im Rahmen einer umfassenden Diagnostik (siehe prächirurgische Epilepsiediagnostik) wird zunächst die Zone des Anfallsbeginns genau geortet und überprüft, dass sich in ihrer Nähe keine Hinregion befindet, die eine wichtige Funktion enthält (wie zum Beispiel ein Sprach- oder Bewegungszentrum). Mit der modernen Technik, allen voran der hochauflösenden Kernspintomographie, der EEG-Diagnostik und der Analyse des Ablaufes der Anfälle sind heutzutage sehr umschriebene, kleine Eingriffe möglich. Nach einer in der Regel sehr kleinen Eröffnung des Schädelknochens wird das die Epilepsie verursachende Gewebe dann durch den Neurochirurgen vorsichtig gelöst und entnommen. Dieses geschieht in unter Vollnarkose. Während der OP kann noch eine EEG-Diagnostik nötig werden, oder auch eine Lokalisation wichtiger Hinrfunktionen. Die typische Dauer von epilepsiechirurgischen Eingriffen liegt um 3 Stunden.

Sehr häufig gehen epilepsiechirurgische Eingriffe ohne dauerhafte postoperative Einschränkungen des Patienten einher. Manchmal weiß ein Patient aber in vorhinein, dass es durch die Operation zu neurologischen Schäden kommen wird (z.B. eine teilweise Einschränkung des Sehfeldes), akzeptiert diese aber als Preis für die angestrebte Anfallsfreiheit.

Wieviel Gehirngewebe muss herausoperiert werden?

Heutzutage sind epilepsiechirurgische Eingriffe maßgeschneidert und viel kleiner als noch vor 10 Jahren. Mitunter kann das entfernte Gewebe lediglich die Größe einer Kirsche haben. Letztlich gibt es auf diese Frage aber erst eine Antwort, wenn die prächirurgische Diagnostik abgeschlossen ist.

Darf ich nach einer OP alle Medikamente absetzen?

Sofern bei der OP tatsächlich die gesamte epileptogene Zone entfernt wurde und nach der OP keine Anfälle mehr auftreten und auch das EEG und das MRT postoperativ keinen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für erneute Anfälle zeigen, wird mit dem Patienten zusammen ein Plan ausgearbeitet, wie die Medikamente langsam, z.B. über 2 Jahre, reduziert und schließlich abgesetzt werden können.

Kann man durch epilepsiechirurgische Engriffe sterben?

Theoretisch ja, wie bei jeder OP. Praktisch kommt es jedoch so gut wie nie vor. Es sterben deutlich mehr Patienten durch die Epilepsie selbst (z.B. durch Ertrinken oder Unfälle) als durch eine OP.

Um die Epilepsiechirurgie über einzelne Schicksale besser erklären zu können hier 3 Beispielpatienten:

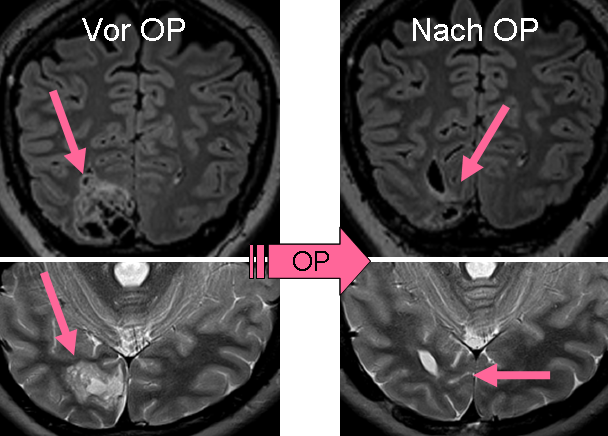

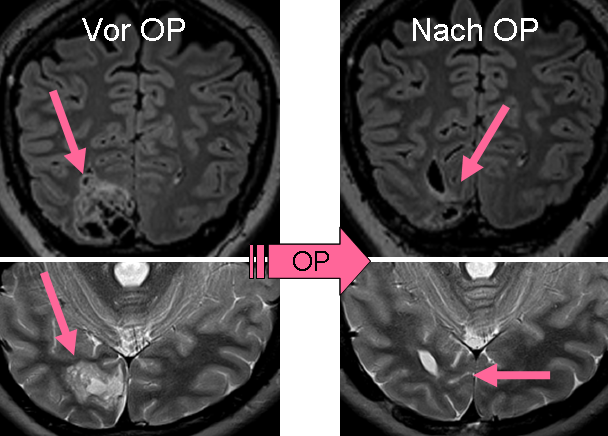

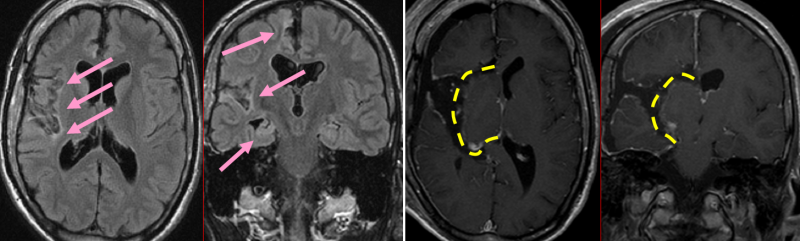

Patientin 1: Beispiel für die Entfernung einer epileptogenen Läsion

Bei Erstvorstellung 23-jährige Patientin, Anfälle seit der Jugend. Die Anfälle gingen mit Phasen fehlender Reaktionsfähigkeit einher (0-5/Woche, teils 4/Tag), aber auch mit Stürzen ohne Vorankündigung (alle 2 Monate). Selten auch generalisiert tonisch-klonische Anfälle. Als wahrscheinliche Ursache der Epilepsie war eine Läsion im rechten Hinterhauptslappen des Gehirns bekannt (Abbildung 1, linke Spalte) - ob dieses aber eine Narbe nach Sturz (von Patientin allerdings nicht berichtet), ein Zustand nach Hirnblutung oder ein Fehlbildungstumor darstellte, war zunächst nicht klar. Wegen erfolgloser Therapien mit 7 Antiepileptika wurde ein prächirurgische Diagnostik mit Anfallsaufzeichnung in der Ruhr-Epileptologie durchgeführt und ein Anfallsursprung im Bereich der Läsion gesichert. Per Patientin wurde eine OP mit 70-80% Chance auf Anfallsfreiheit angeboten. Wegen der Lage nahe des Sehzentrums wurde sie jedoch über eine Halbseitenblindheit nach links als wahrscheinliche Folge der OP aufgeklärt.

Nach Abwägen von Chance auf Anfallsfreiheit und Risiken der OP entschied sich die Patientin für die OP. Sie wurde durch Dr. von Lehe (damals in Bonn) durchgeführt, durch die Ruhr-Epileptologie wurde während der OP ein EEG von der Hirnoberfläche abgeleitet. So konnte ein maßgeschneiderter Eingriff durchgeführt werden. Postoperativ ist die Patientin anfallsfrei, es hat sich keine Halbseitenblindheit ausgebildet. Die Läsion konnte als Fehlbildungstumor identifiziert werden (Gangliogliom).

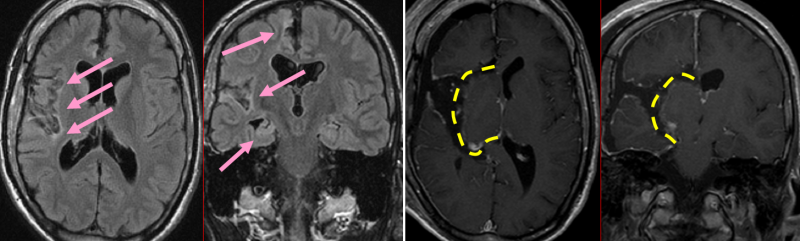

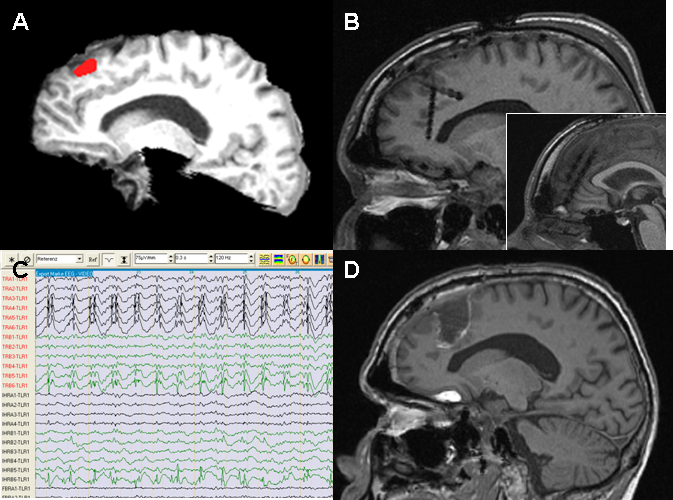

Patient 2: Die Hemisphärotomie - Maxiamalvariante der Epilepsiechirurgie

Bei Erstvorstellung 25-jähriger Patient. Bis zum 13. Lebenjahr gesund, dann Ausbildung einer Epilepsie mit bis zu 100 Anfällen/Tag. Als Ursache für die Epilepsie kommen mehrere Narben in der rechten Gehirnhälfte infrage (Abbildung 2, links), deren Herkunft jedoch nicht geklärt werden konnte. Trotz zahlreicher Medikamente gegen Anfälle konnte nie Anfallsfreiheit erzielt werden. Besonders wegen wiederholter Anfallsserien musste letztlich die Phenytoin-Medikation auf Tagesdosen erhöht werden, die zu einer Kleinhirnschädigung führten. So war der Patient durch die Anfälle, eine Lähmung der linken Körperhälfte (durch die rechtshirnigen Narben), und die Störung der Fein- und Grobmotorik beeinträchtigt, er konnte maximal in den Rollstul mobilisiert werden. Lebensqualität bestand objektiv nicht mehr.

Nachdem mittels EEG gesichert werden konnte, dass alle Anfälle aus der rechten Hirnhälfte kamen, und mittels Wada-Test bewiesen werden konnte, dass in der rechten Hirnhälfte keine Funktionen mehr vorhanden waren, die der Patient im Alltag braucht, wurde dem Patienten eine Hemisphärotomie rechts angeboten. Hierbei handelt es sich um eine Abtrennung aller Verbindungen der geschädigten rechten Gehirnhälfte vom übrigen Gehirn und Hirnstamm. Der Patient entschied sich für die OP, die wiederum durch Dr. von Lehe in Bonn durchgeführt wurde (Abbildung 2, rechts, früh-postoperatives MRT). Seit der OP ist der Patient tatsächlich komplett anfallsfrei und konte nach und nach von den viel zu hohen und damit schädlichen Medikamentendosen reduziert werden.

Links: Zustand vor der OP: zahlreiche Narben in der rechten Gehirnhälfte (Pfeile), die linke ist gesund. Rechts: Durch die OP wurde die kranke rechte Gehirnhälfte abgetrennt (entlang der gestrichelten gelben Linie).

So erfreulich die Anfallsfreiheit ist: die Schäden durch die zu frühere hohen Phenytoin-Medikation bleiben. Die Fein- und Grobmotorik der rechten Körperhälfte ist sehr ungenau (Ataxie). Er kann jedoch bereits viel flüssiger und verständlicher Sprechen als vor der OP. Er kann langsam schreiben, lernt einen Computer mit großen Tasten zu bedienen und baut seine Muskeln auf um langristig wieder laufen zu können. Die Lebensqualität ist durch die OP massiv verbessert worden.

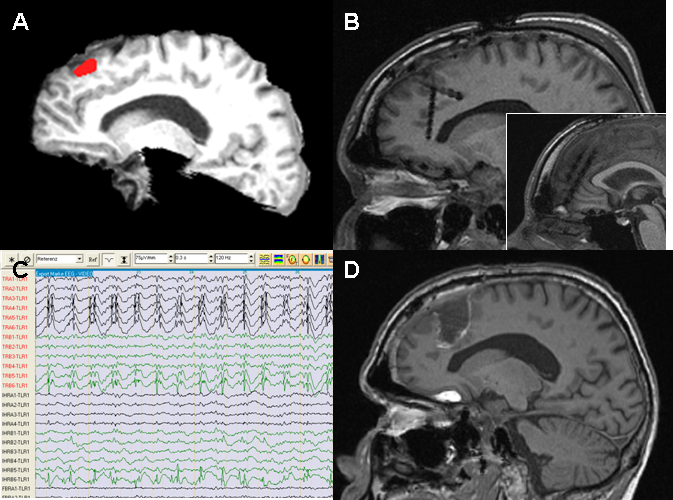

Patient 3: Die multimodale Diagnostik inklusive Implantation von Elektroden

Bei Erstvorstellung 44-jähriger Patient. Anfälle seit dem 4 Lebensjahr. Die Anfälle gehen mit einem initialen Unwohlsein einher, dann Beugeanspannung beider Arme, Anspannung im Rumpf und Sturz, sofern die Anfälle im Stehen oder Sitzen auftraten. Trotz insgesmt 8 verschiedenen Antiepileptika lag die Anfallsfrequenz zuletzt bei >20/Tag (auch im Video-EEG dokumentiert). Der Patient hatte bis zur Erstvorstellung nie eine Kernspintomographie des Kopfes erhalten.

In Rahmen der nicht-ivasiven prächirurgischen Epilepsiediagnsotik lieferte das Aussehen der Anfälle einen Verdacht auf einen Anfallsurprung im rechten Stirnlappen nahe der Mittellinie (supplementär-motorische Region). Dieser Verdacht konnte durch das EEG und und eine PET-Untersuchung erhärtet werden. In der Kernspintomographie bei 3 Tesla Magnetfeldstärke konnte allerdings nur ein vager Hinweis auf eine Hirnrindenfehlbildung in exakt der vermuteten Region gefunden werden. Eine 7 Tesla Untersuchung erhärtete diesen Verdacht jeoch weiter. Für eine OP waren diese Informationen aber noch zu schwach.

Es folgte eine vorübergehende Einpflanzung (Implantation) von EEG-Elektroden in das Gehirn, in die vermutete Fehlbildung und entfernt hiervon, wodurch der Anfallsurprung in der vermuteten Region gesichert werden konnte. Nach deren Entfernung (die Fehlbildung bestätigte sich in der mikroskopischen Untersuchung) ist der Patient ohne Schäden seit über 1,5 Jahren anfallsfrei für die früheren Anfälle. Lediglich vom früheren Vorgefühlt wacht er gelegentlich noch auf. Zur Sicherheit wird ihm daher empfohlen, die Medikation gegen Anfälle nicht gänzlich abzusetzen.

Heilung kann dadurch erreicht werden, dass die epileptogene Zone im Gehirn (die Hirnregion, die für die Epilepsie verantwortlich ist) entfernet wird. In seltenen Fällen ist es auch möglich, die epileptogene Zone von gesundem Hirngewebe abzutrennen.

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich, vielleicht sogar abschreckend klingt, ist es aber bei genauerem Hinsehen gar nicht. Die meisten Patienten haben vor den Eingriffen Angst, sind nach der OP aber froh, den Weg gegangen zu sein. Ein paar Beispiele sind weiter unten aufgeführt. Zunächst beantworten wir Ihnen aber von Patienten oft gestellte Fragen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit der Frage der Epilepsiechirurgie auseinanderzusetzen.

Können alle Patienten mit Anfällen operiert werden?

Nein. Nur Patienten mit sogenannten Herdepilepsien (die Anfälle beginnen in einer einzigen umschriebenen Region des Gehirns) kommen für epilepsiechirurgische Eingriffe in Frage. Sollte die epileptogene Zone jedoch zu groß für eine Entfernung groß sein, oder sollte sie in kritischer Nähe zu wichtigen Hirnarealen liegen, kann es sein, dass Ihnen trotz einer Herdepilepsie von einem epilepsiechirurgischen Vorgehen abgeraten wird.

Wie findet man heraus, ob ein Patient für eine epilepsiechirurgische Therapie in Frage kommt?

Die wichtigsten Bausteine sind zunächst die genaue Analyse des Anfallsverlaufes (wie er durch den Patienten oder Zeugen seiner Anfälle geschildert wird), ein EEG, sowie eine hochauflösende Kernspintomographie des Gehirns. Wichtig ist, dass diese erste Einschätzung durch einen erfahrenen prächirurgischen Epileptologen erfolgt. Anschließend wird eine stationäre Diagnostik inklusive der Aufzeichnung von Anfällen mittels Video-EEG durchgeführt. Erst hiernach, ggf. nach Durchführung weiterer Untersuchungen, kann der Patient darüber aufgeklärt werden, ob er für einen epilepsiechirurgischen Eingriff in Frage kommt.

Was bedeutet Pharmakoresistenz?

Bei einem Patienten, dessen Anfälle durch Medikamente alleine komplett unterdrückbar sind, wird in aller Regel kein epilepsiechirurgisches Vorgehen angeboten. Stellen sich aber die ersten beiden eingesetzten, korrekt ausgewählten, hinreichend hoch dosierten Medikamente als unwirksam heraus, kann bei einfachen OP-Kandidaten bereits an eine OP gedacht werden (z.B. einfach zugängige, komplett zu entfernende Läsion; hohe Chance auf Anfallsfreiheit durch die OP). Je schwieriger eine OP und umso geringer die Chance auf Anfallsfreiheit durch eine OP ist, desto mehr Medikamente müssten vergeblich genommen worden sein, um dem Patienten eine OP anzubieten.

Kann mir vor dem Eingriff Anfallsfreiheit versprochen werden?

Nein. Aber Patienten, bei denen sämtliche Informationen zur Region des Anfallsursprungs übereinstimmen und bei denen die diagnostizierte epileptogene Zone komplett entfernt werden kann, haben eine Chance auf Anfallsfreiheit von bis zu 80%. In ungünstigeren Konstellationen kann die Chance auf Anfallsfreiheit nur bei 50-60% oder auch noch niedriger liegen. Hier kann ggf. auch eine Empfehlung gegen eine Epilepsiechirurgie ausgesprochen werden.

Muss ich mich operieren lassen, werde ich zur Epilepsiechirurgie gedrängt?

Nein! Wichtig ist zu betonen, dass nur der Patient die Entscheidung für oder gegen einen epilepsiechirurgischen Eingriff trifft. Die Ärzte führen nur die Voruntersuchungen durch, um den Patienten in einer ihm verständlichen Sprache über Chancen und Risiken eines epilepsiechirurgischen Vorgehens aufklären zu können.

Wie läuft ein epilepsiechirurgischer Eingriff ab?

Im Rahmen einer umfassenden Diagnostik (siehe prächirurgische Epilepsiediagnostik) wird zunächst die Zone des Anfallsbeginns genau geortet und überprüft, dass sich in ihrer Nähe keine Hinregion befindet, die eine wichtige Funktion enthält (wie zum Beispiel ein Sprach- oder Bewegungszentrum). Mit der modernen Technik, allen voran der hochauflösenden Kernspintomographie, der EEG-Diagnostik und der Analyse des Ablaufes der Anfälle sind heutzutage sehr umschriebene, kleine Eingriffe möglich. Nach einer in der Regel sehr kleinen Eröffnung des Schädelknochens wird das die Epilepsie verursachende Gewebe dann durch den Neurochirurgen vorsichtig gelöst und entnommen. Dieses geschieht in unter Vollnarkose. Während der OP kann noch eine EEG-Diagnostik nötig werden, oder auch eine Lokalisation wichtiger Hinrfunktionen. Die typische Dauer von epilepsiechirurgischen Eingriffen liegt um 3 Stunden.

Sehr häufig gehen epilepsiechirurgische Eingriffe ohne dauerhafte postoperative Einschränkungen des Patienten einher. Manchmal weiß ein Patient aber in vorhinein, dass es durch die Operation zu neurologischen Schäden kommen wird (z.B. eine teilweise Einschränkung des Sehfeldes), akzeptiert diese aber als Preis für die angestrebte Anfallsfreiheit.

Wieviel Gehirngewebe muss herausoperiert werden?

Heutzutage sind epilepsiechirurgische Eingriffe maßgeschneidert und viel kleiner als noch vor 10 Jahren. Mitunter kann das entfernte Gewebe lediglich die Größe einer Kirsche haben. Letztlich gibt es auf diese Frage aber erst eine Antwort, wenn die prächirurgische Diagnostik abgeschlossen ist.

Darf ich nach einer OP alle Medikamente absetzen?

Sofern bei der OP tatsächlich die gesamte epileptogene Zone entfernt wurde und nach der OP keine Anfälle mehr auftreten und auch das EEG und das MRT postoperativ keinen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für erneute Anfälle zeigen, wird mit dem Patienten zusammen ein Plan ausgearbeitet, wie die Medikamente langsam, z.B. über 2 Jahre, reduziert und schließlich abgesetzt werden können.

Kann man durch epilepsiechirurgische Engriffe sterben?

Theoretisch ja, wie bei jeder OP. Praktisch kommt es jedoch so gut wie nie vor. Es sterben deutlich mehr Patienten durch die Epilepsie selbst (z.B. durch Ertrinken oder Unfälle) als durch eine OP.

Um die Epilepsiechirurgie über einzelne Schicksale besser erklären zu können hier 3 Beispielpatienten:

Patientin 1: Beispiel für die Entfernung einer epileptogenen Läsion

Bei Erstvorstellung 23-jährige Patientin, Anfälle seit der Jugend. Die Anfälle gingen mit Phasen fehlender Reaktionsfähigkeit einher (0-5/Woche, teils 4/Tag), aber auch mit Stürzen ohne Vorankündigung (alle 2 Monate). Selten auch generalisiert tonisch-klonische Anfälle. Als wahrscheinliche Ursache der Epilepsie war eine Läsion im rechten Hinterhauptslappen des Gehirns bekannt (Abbildung 1, linke Spalte) - ob dieses aber eine Narbe nach Sturz (von Patientin allerdings nicht berichtet), ein Zustand nach Hirnblutung oder ein Fehlbildungstumor darstellte, war zunächst nicht klar. Wegen erfolgloser Therapien mit 7 Antiepileptika wurde ein prächirurgische Diagnostik mit Anfallsaufzeichnung in der Ruhr-Epileptologie durchgeführt und ein Anfallsursprung im Bereich der Läsion gesichert. Per Patientin wurde eine OP mit 70-80% Chance auf Anfallsfreiheit angeboten. Wegen der Lage nahe des Sehzentrums wurde sie jedoch über eine Halbseitenblindheit nach links als wahrscheinliche Folge der OP aufgeklärt.

Nach Abwägen von Chance auf Anfallsfreiheit und Risiken der OP entschied sich die Patientin für die OP. Sie wurde durch Dr. von Lehe (damals in Bonn) durchgeführt, durch die Ruhr-Epileptologie wurde während der OP ein EEG von der Hirnoberfläche abgeleitet. So konnte ein maßgeschneiderter Eingriff durchgeführt werden. Postoperativ ist die Patientin anfallsfrei, es hat sich keine Halbseitenblindheit ausgebildet. Die Läsion konnte als Fehlbildungstumor identifiziert werden (Gangliogliom).

Patient 2: Die Hemisphärotomie - Maxiamalvariante der Epilepsiechirurgie

Bei Erstvorstellung 25-jähriger Patient. Bis zum 13. Lebenjahr gesund, dann Ausbildung einer Epilepsie mit bis zu 100 Anfällen/Tag. Als Ursache für die Epilepsie kommen mehrere Narben in der rechten Gehirnhälfte infrage (Abbildung 2, links), deren Herkunft jedoch nicht geklärt werden konnte. Trotz zahlreicher Medikamente gegen Anfälle konnte nie Anfallsfreiheit erzielt werden. Besonders wegen wiederholter Anfallsserien musste letztlich die Phenytoin-Medikation auf Tagesdosen erhöht werden, die zu einer Kleinhirnschädigung führten. So war der Patient durch die Anfälle, eine Lähmung der linken Körperhälfte (durch die rechtshirnigen Narben), und die Störung der Fein- und Grobmotorik beeinträchtigt, er konnte maximal in den Rollstul mobilisiert werden. Lebensqualität bestand objektiv nicht mehr.

Nachdem mittels EEG gesichert werden konnte, dass alle Anfälle aus der rechten Hirnhälfte kamen, und mittels Wada-Test bewiesen werden konnte, dass in der rechten Hirnhälfte keine Funktionen mehr vorhanden waren, die der Patient im Alltag braucht, wurde dem Patienten eine Hemisphärotomie rechts angeboten. Hierbei handelt es sich um eine Abtrennung aller Verbindungen der geschädigten rechten Gehirnhälfte vom übrigen Gehirn und Hirnstamm. Der Patient entschied sich für die OP, die wiederum durch Dr. von Lehe in Bonn durchgeführt wurde (Abbildung 2, rechts, früh-postoperatives MRT). Seit der OP ist der Patient tatsächlich komplett anfallsfrei und konte nach und nach von den viel zu hohen und damit schädlichen Medikamentendosen reduziert werden.

Links: Zustand vor der OP: zahlreiche Narben in der rechten Gehirnhälfte (Pfeile), die linke ist gesund. Rechts: Durch die OP wurde die kranke rechte Gehirnhälfte abgetrennt (entlang der gestrichelten gelben Linie).

So erfreulich die Anfallsfreiheit ist: die Schäden durch die zu frühere hohen Phenytoin-Medikation bleiben. Die Fein- und Grobmotorik der rechten Körperhälfte ist sehr ungenau (Ataxie). Er kann jedoch bereits viel flüssiger und verständlicher Sprechen als vor der OP. Er kann langsam schreiben, lernt einen Computer mit großen Tasten zu bedienen und baut seine Muskeln auf um langristig wieder laufen zu können. Die Lebensqualität ist durch die OP massiv verbessert worden.

Patient 3: Die multimodale Diagnostik inklusive Implantation von Elektroden

Bei Erstvorstellung 44-jähriger Patient. Anfälle seit dem 4 Lebensjahr. Die Anfälle gehen mit einem initialen Unwohlsein einher, dann Beugeanspannung beider Arme, Anspannung im Rumpf und Sturz, sofern die Anfälle im Stehen oder Sitzen auftraten. Trotz insgesmt 8 verschiedenen Antiepileptika lag die Anfallsfrequenz zuletzt bei >20/Tag (auch im Video-EEG dokumentiert). Der Patient hatte bis zur Erstvorstellung nie eine Kernspintomographie des Kopfes erhalten.

In Rahmen der nicht-ivasiven prächirurgischen Epilepsiediagnsotik lieferte das Aussehen der Anfälle einen Verdacht auf einen Anfallsurprung im rechten Stirnlappen nahe der Mittellinie (supplementär-motorische Region). Dieser Verdacht konnte durch das EEG und und eine PET-Untersuchung erhärtet werden. In der Kernspintomographie bei 3 Tesla Magnetfeldstärke konnte allerdings nur ein vager Hinweis auf eine Hirnrindenfehlbildung in exakt der vermuteten Region gefunden werden. Eine 7 Tesla Untersuchung erhärtete diesen Verdacht jeoch weiter. Für eine OP waren diese Informationen aber noch zu schwach.

Es folgte eine vorübergehende Einpflanzung (Implantation) von EEG-Elektroden in das Gehirn, in die vermutete Fehlbildung und entfernt hiervon, wodurch der Anfallsurprung in der vermuteten Region gesichert werden konnte. Nach deren Entfernung (die Fehlbildung bestätigte sich in der mikroskopischen Untersuchung) ist der Patient ohne Schäden seit über 1,5 Jahren anfallsfrei für die früheren Anfälle. Lediglich vom früheren Vorgefühlt wacht er gelegentlich noch auf. Zur Sicherheit wird ihm daher empfohlen, die Medikation gegen Anfälle nicht gänzlich abzusetzen.